2019年上海市化妆品不良反应监测情况通报

2020-05-28

保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 默认 【字体: 大 中 小 】 打印本页 关闭窗口

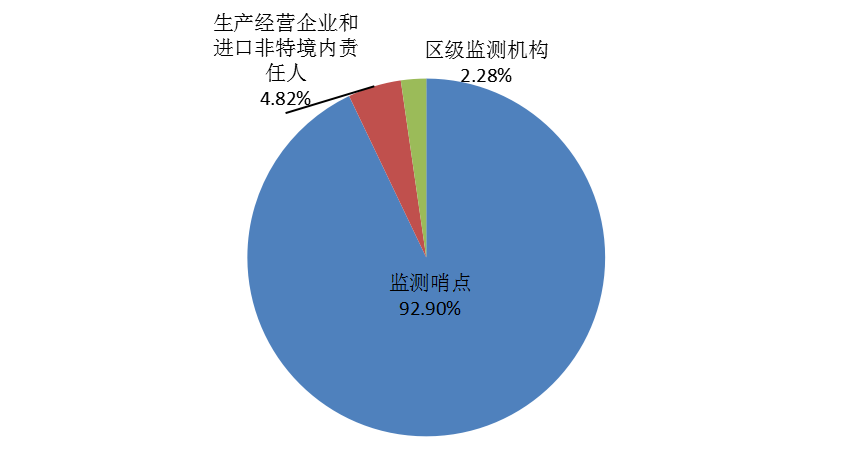

“国家化妆品不良反应监测系统”为在线直报、逐级评价系统,涉及国家、省、市、基层单位四级。报告注册单位包括监测机构、医疗机构监测哨点、生产企业和经营企业等。截止到2019年底,本市注册单位共744家,其中区级监测机构16家、监测哨点22家(较去年新增2家:上海市嘉定区南翔医院、上海市青浦区中医医院)、化妆品生产经营企业222家、进口非特殊用途化妆品境内责任人484家。

二、报告总体情况

2019年本市上报化妆品不良反应/事件报告共2593例,均为一般报告。报告的主要来源为医疗机构监测哨点。

图1 2019年化妆品不良反应/事件报告来源

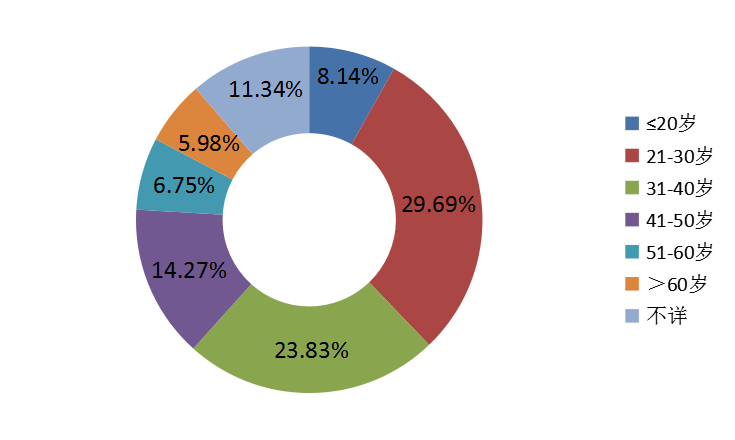

报告中,女性2402例,男性191例,分别占报告总数的92.63%和7.37%。年龄分布在1-85岁之间,集中发生在20-50岁年龄段,占总人数的67.79%。

图2 2019年化妆品不良反应/事件报告年龄段

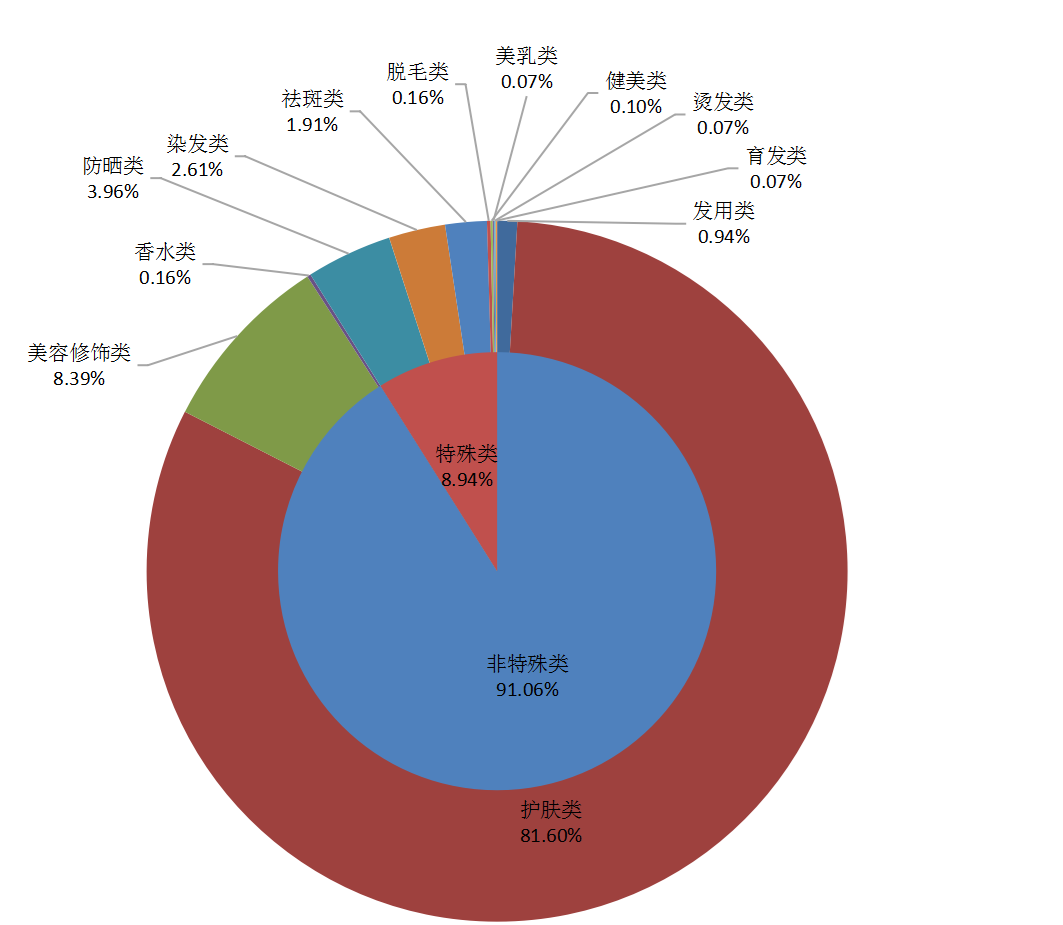

报告共涉及3031种化妆品,其中非特殊用途化妆品2760种,占91.06 %,特殊用途化妆品271种,占8.94%。非特殊用途化妆品中以护肤类为主;特殊用途化妆品以防晒类和染发类为主。

图3 2019年化妆品不良反应/事件报告涉及化妆品类别

注:部分报告涉及2种及以上的化妆品

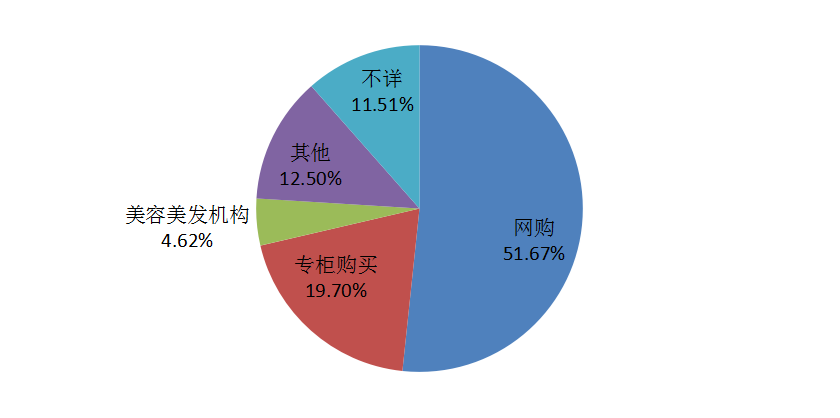

3031种化妆品中,具有产品来源信息的有2303种,占比75.98%。网购产品1566种,占比51.67%,其次是专柜购买597种,占比19.7%。

图4 2019年化妆品不良反应/事件报告涉及化妆品来源

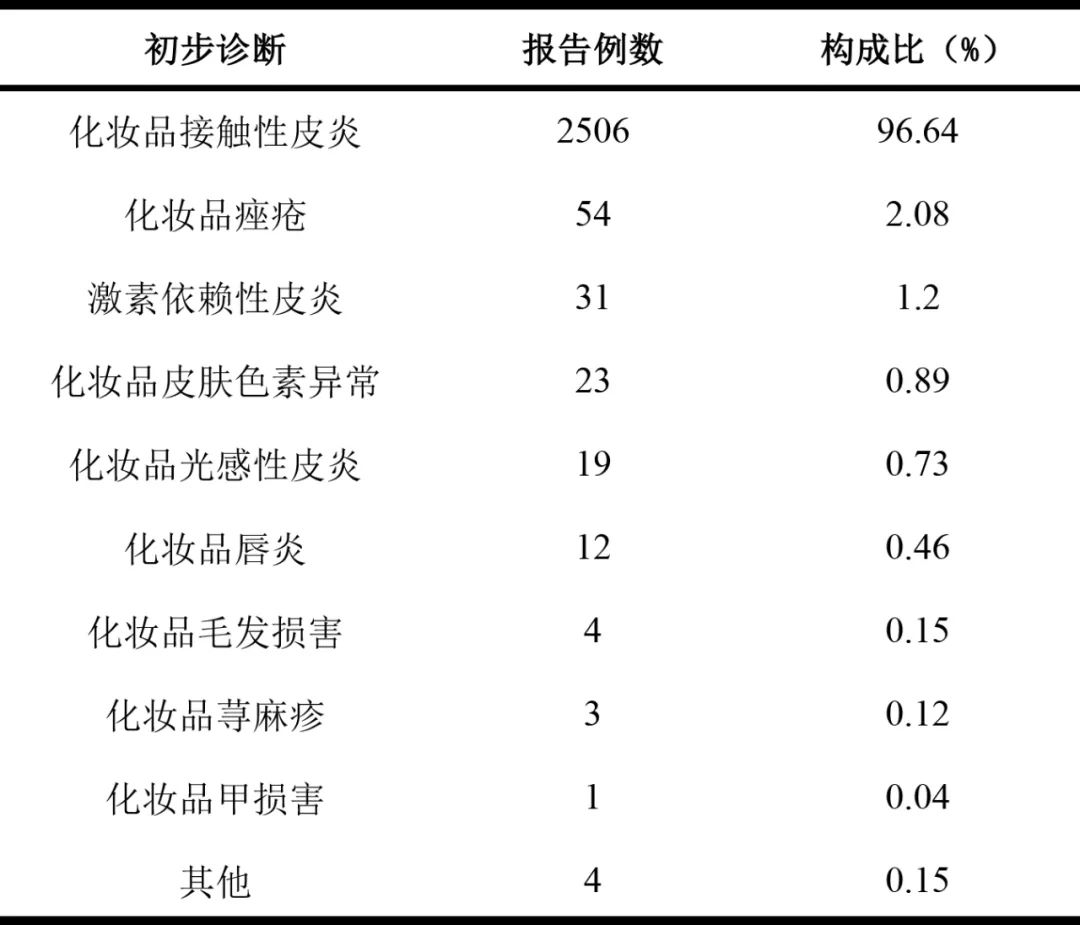

化妆品不良反应/事件初步诊断仍以化妆品接触性皮炎为主,共2506例,占例数的96.64%;其他各类不良反应例数较少。

表1 2019年化妆品不良反应/事件初步诊断情况

注:部分报告有2种及以上的诊断

2019年化妆品不良反应/事件发生部位以面部最多,为2485例,占比95.83%,其次为颈部、头皮、外耳廓等。主要皮损形态为红斑、丘疹、水肿和鳞屑。

化妆品不良反应监测是化妆品上市后安全监管工作的重要手段,是化妆品全生命周期监管的重要组成部分,对保障消费者健康具有重要意义。上海市药品监督管理局将进一步加强不良反应监测管理工作,不断提高化妆品安全风险防控能力,落实企业主体责任,守护公众用妆安全。

化妆品不良反应监测是国际通行的化妆品上市后监管措施。但是各国在监测报告范围、报告主体方面略有不同。在报告范围上,我国采取“可疑即报”原则,而欧盟以及部分国家则要求“严重不良反应”上报。在报告主体上,我国目前采取的是医疗机构监测哨点和化妆品生产经营企业报告方式,国外则由化妆品生产经营企业为主实施报告。

化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

特殊用途化妆品主要包括育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。为了达到上述功效,特殊用途化妆品需要添加某些功效成分,安全风险相对较高。因此,特殊用途化妆品需要在国家药品监督管理局注册、取得特殊用途化妆品批准文号后方可上市销售。

化妆品皮肤病是化妆品不良反应的主要表现。国家颁布了《化妆品皮肤病诊断标准及处理原则》,定义范围包括化妆品接触性皮炎、化妆品痤疮、化妆品毛发损害、化妆品甲损害、化妆品光感性皮炎、化妆品皮肤色素异常6类。随着我们对化妆品皮肤病认识的不断加深,其他临床类型的化妆品皮肤病时有发生,也越来越受到人们的重视,如化妆品唇炎和化妆品接触性荨麻疹等。

通过化妆品不良反应监测,一方面能够鉴别使用者皮肤敏感而导致的个体反应,指导消费者选择和安全使用化妆品,另一方面能够及时发现产品质量安全问题,进一步提升化妆品质量安全监管早期预警控制能力。

化妆品不良反应监测哨点是承担化妆品不良反应报告和监测工作的医疗机构,具备分析、评价化妆品不良反应专业技术能力。

斑贴试验是帮助明确消费者的皮肤过敏反应是否与使用化妆品有关的试验方法之一,它是诊断变应性接触性皮炎的重要手段。该试验方法是通过将可疑的致敏物放置在特制的小室内敷贴于人体皮肤上,根据有否阳性反应来确定受试物是否系致敏原(即致敏物质)。消费者可以采用化妆品原物,即使用的化妆品进行试验。而对于希望明确具体化妆品成分过敏的消费者,可采用标准化妆成分系列抗原进行试验。

我们在查询化妆品的身份证明时,要看清楚国家药品监督管理局网站的产品详细信息,不仅是注册、备案信息,还要关注产品名称、生产厂家、外包装等是否相符合。目前国产及进口化妆品的注册及备案信息均可在国家药品监督管理局网站(http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2045/)通过产品名称、批准文号或备案号查询。化妆品的抽检信息也会在国家药品监督管理局及各省市市场监督管理局官方网站公告。

供稿 | 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心